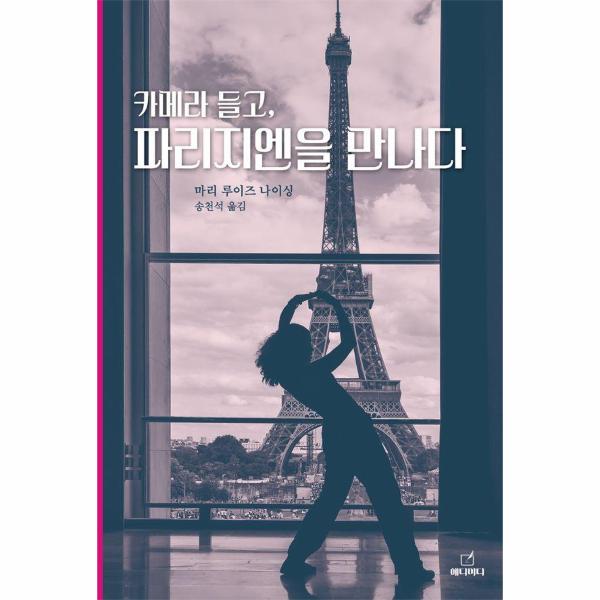

현역 프로 사진작가가 만난 102명의 파리지엔!

우리가 생각하는 ‘전형적인 파리지엔’은 존재하지 않는다.

하지만 이들에게는 저마다의 다양성 너머에

‘뭐라고 딱 꼬집어 말하기는 어려운’, ‘메이드 인 파리’라는 라벨을 붙일 수 있는, 독립적이며 강력한 무언가가 있다.

프랑스와 파리를 주제로 한 책은 이미 나와 있는 것만으로도 그 종류와 수가 엄청나다.

그 가운데 이 책이 갖는 특별함이 있을까?

네델란드 출신 여성 사진작가인 저자는 파리 곳곳에 널린(? 문화유산이 아닌 오늘을 살아가고 있는 파리지 엔과 그들의 삶을 카메라로 포착했다.

1921년에 태어난 할머니부터 2021년 생 아기까지, 파리를 관통한 100년의 시간을 파리지엔의 모습 속에 담아 파리 100년사를 완성한 것이다.

책 속에서

1921년 생 미셸

“내가 진짜 파리지엔이야. 이젠 기억하는 게 많지 않지만. 보다시피 늙었으니까.”

“내가 자란 동네는 특권층 사람들이 살던 지역이었지. 하지만 난 말이야, 부르주아처럼 행동하진 않았어.”

잊을 수 없는 드골 장군의 연설. 피레네산맥을 가로지르는 3일 낮, 3일 밤의 행군. 남편 장이 며칠을 보내야 했던 감옥. 포르투갈에서 영국행 배에 올라 런던에 터를 잡고 통역 일을 시작했던 것……. 전쟁이 끝나고 작은 화면의 TV가 처음 방영되어 열광했고, 엘리자베스 2세 대관식이 열린 1953년에도 그는 영국에 머물며 쭉 통역사로 일했다. 그는 TV 프로그래머로도 일했다. 베니힐쇼2의 성공과 셰익스피어 시리즈 실패의 기억이 또렷하다. 그가 행복한 추억 중 하나로 꼽는 것은 친한 친구 알베르 카뮈와의 여행이다. 미국에서 돌아오는 배 안에서 카뮈는 쉬지 않고 파리지앵을 놀려 댔고, 그 역시 그것을 즐겼던 순간을 간직하고 있다. 행복한 기억으로 채워진 과거 곁에는 쓰디쓴 현재 또한 존재한다. 먼저 떠난 아들의 빈자리는 현재의 시간을 늦추고 있다. 그리고 기억은 망각을 닮은 침묵 속에서 희미해져 간다.

---