끼리코가 하늘에서 빚어내는 마술 같은 하루!

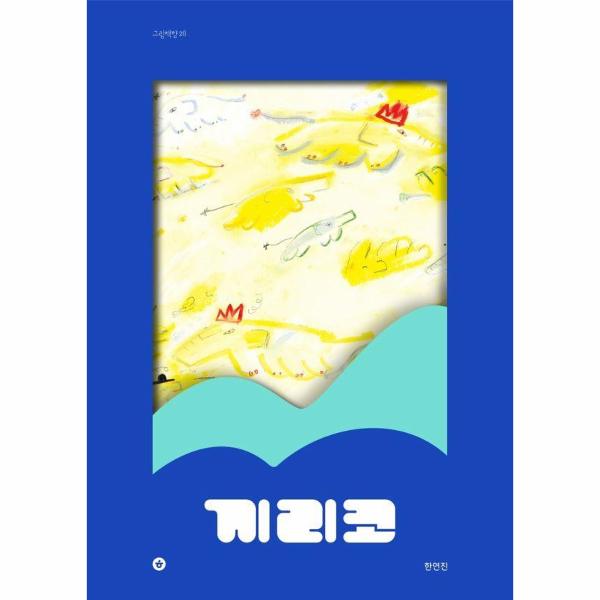

그림책 『끼리코』를 손에 들면 눈이 번쩍 뜨일 만큼 시원하면서도 따스한 파랑과 민트와 노랑이 우리를 맞이합니다. 책 표지에는 창문처럼 생긴 구멍이 뚫렸고, 창문 밖 산봉우리 너머 하늘에는 무척 가벼워 보이는 끼리코들이 두둥실 떠다니지요. 왜 표지에 창문을 내었을까요? 편집진은 여기에 깊은 뜻을 담았습니다. 하늘을 바라보며 여러분만의 끼리코를 찾으면 얼른 이 창문을 갖다 대 보세요. 책을 든 팔을 쭉 뻗은 다음, 한쪽 눈을 감고, 창문 밖으로 보이는 하늘을 네모난 창문에 담아요. 그러면 여러분만의 하늘과 바람과 구름과 별과 시를 고이 간직할 수 있답니다. 바로 한연진 작가가 하늘에서 발견한 ‘끼리코’ 같은 구름과 만나 언제든 대화할 수 있다는 뜻이지요. 이제 책장을 넘겨볼까요?

름구름구 동동동

끼리코들이 하늘로 올라갑니다.

산등성이에 걸린 끼리코들이 낮잠을 잡니다.

끼리코들이 와글와글 모여 몽실몽실 떠듭니다.

구름이 예쁜 날, 하늘에 뜬 구름을 보면 우리는 하늘을 올려다보며 예쁘다고 소리를 지릅니다. 때로는 양처럼 생긴 구름을 찾아내기도 하고, 고래 같은 구름을 만나기도 하죠. 『끼리코』 작가는 어느 날 ‘끼리코’를 만났습니다. 세상에서 가장 무거울 것 같은 코끼리들이 너무나 가볍게 하늘로 동동동 올라가니, 저 애들은 코끼리가 아니라 끼리코가 틀림없다고 생각했을까요? 더구나 ‘름구름구 동동동’ 노래도 부릅니다. 귀에 딱 꽂히는 그 노랫소리에 작가는 하던 일을 멈추고 하루 종일 끼리코를 따라다녔나 봅니다. 하늘로 올라간 끼리코들은 낮잠도 자고 와글와글 모여 떠들기도 하고, 해가 쨍쨍 뜨는 바람에 땀도 나고 목도 마릅니다. 그러자 시원한 냄새를 따라가 물도 마십니다. 기분이 좋아진 끼리코들이 놀러 가려는데, 샘난 말이 해를 호로록 삼켜 버립니다. 끼리코들이 목소리를 높이고 발을 구르고 물을 뿜자 그제야 말이 미안하다며 같이 놀고 싶어서 그랬다고 말하지요. 말이 코를 팽 풀어 해를 꺼내니 다시 날이 맑