책 속에서

삶과 죽음의 경계에서 홀로 남겨진 시간을 맞이한다. 사라지는 숲과 어느새 잊힌 추모의 파편 사이에서 무심한 자연의 흔적만이 덩그러니 남아 있다. 흔적에 발을 딛고 있으면 평행선처럼 맞물릴 수 없는 감각의 표상이 머릿속에 맴돈다. 숲이 묘를 만들고, 묘는 더 이상 사람들이 파헤칠 수 없는 일정한 지대를 만든다. 그 구역을 따라 뻗어가는 사선들과 불규칙한 굴곡의 이끌림이 묘한 긴장감을 준다. 그 앞에 앉아, 또는 그 시선으로 그곳을 바라보며 맞닿을 수 없는 시간을 사색한다.

--- P. 10

살아 있는 것과 죽은 것의 공간. 보이는 것과 보이지 않는 것의 공간.

과거와 미래의 공간. 하늘과 땅의 공간. 선주민과 미래 주민의 공간.

있는 것과 없는 것의 공간. 가시적이지만 비가시적인 세계.

그래서 한쪽을 더 자세하게 마주할 수 있는 공간.

--- P. 19

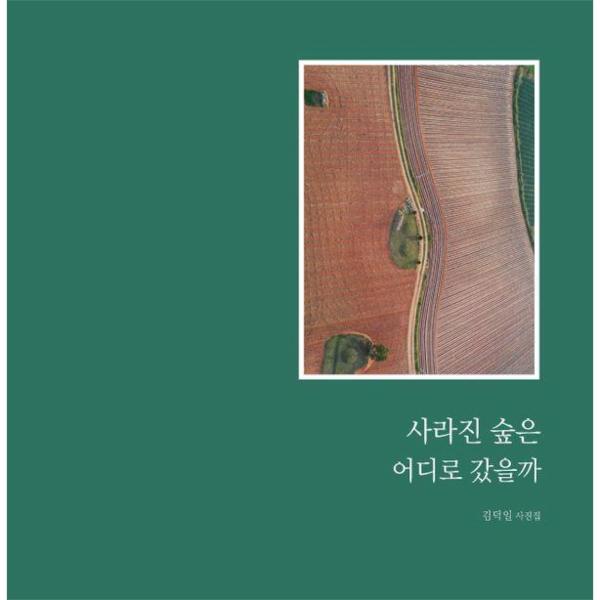

새의 눈으로 사람들의 숲을 본다. 숲이 사라지는 대신 경작지는 늘어만 간다. 늘어난 경작지만큼 숲의 이야기를 들을 수 없다. 이곳도, 도시도, 경제적 경작지는 늘어만 가는데 그 빌딩 숲에서 신선한 바람은 기대할 수 없다. 인간은 바람과 숲의 동무였는데…

--- P. 59

추천사

땅, 시간 그리고 사람, 사진가 김덕일의 사진에서 보이는 것들입니다. 물론 사람이 시각적으로는 보이지 않지만 사진 속에 사람의 흔적은 어느 곳에나 있으며 부드럽고 포근한 흙, 우리는 누구나 지구상의 이 포근한 흙 속에서 삶을 만들어 갑니다. 흙 위에 다시 구조물을 세우고 우리의 욕망의 조각들을 차곡차곡 들어 올리고 시간이 지나며 그 구조물들은 단단해지겠지만 종래에는 오랜 시간과 함께 다시 흙으로 돌아갈 겁니다. 이 세상의 거의 물질은 흙과 공기, 물에서 출발해 다시 돌아갑니다. 모든 식물과 동물들, 유기체에 생명을 제공하는 흙은 셀 수 없이 오래전부터 이 지구의 주인이기 때문입니다. 시간 속에서 보면 우리는 오랜 시간 동안 허공에 그림을 그리는 헛된 망상을 하고 있는지도 모르겠습니다.