잘 살라고 할 땐 언제고, 이제는 죽이겠다고?

우리가 인간에게 ‘해’ 준 게 뭔데?

지난 2024년은 지리산 반달가슴곰 복원 사업이 시작된 지 20년째 되는 해였다. 당시 방사되었던 세 쌍의 반달가슴곰은 어느덧 세대를 거듭하여 80여 마리에 이르렀다. 지리산 반달가슴곰 프로젝트는 성공적인 생물 복원 사례로 평가받고 있지만, 일각에서는 최상위 포식자인 곰이 사람에게 해를 끼치면 어쩌나 하는 우려를 표하기도 한다. 탐방로에서 곰이 관찰된 경우가 10년간 140차례에 달한다고 하니 기우는 아닌 셈이다.

전문가들은 반달가슴곰이 사람을 피하는 동물이라 인간과 ‘공존’할 수 있다고 말한다. 실제로도 아직 인명 피해가 없다고 하니 다행스러운 일이다. 하지만 이미 양봉 농가 등에서는 경제적인 피해 사례가 왕왕 보고되고 있다. 곰의 개체 수가 늘어나고 우리가 이를 효과적으로 통제할 수 없게 되는 순간, 단군신화의 주인공이자 지리산 생태계의 깃대종인 곰은 다시금 ‘해로운 동물’로 전락할 수도 있다.

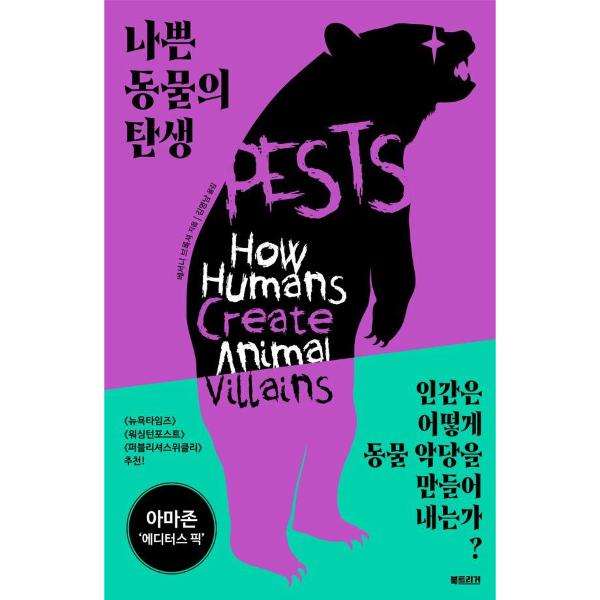

베서니 브룩셔의 『나쁜 동물의 탄생』에는 이런 사례가 가득하다. 어제 사랑받던 동물이 오늘 미움받는가 하면, 오늘 경멸당하던 동물이 내일은 찬탄의 대상이 되기도 한다. 아메리카 대륙의 초기 정착민들에게 늑대는 소, 양, 사슴 등의 고기를 두고 경쟁하는 라이벌이었다. 정부는 두둑한 포상금을 내걸었고, 사람들은 늑대를 마구 사냥했다. 그러다 늑대가 드물어지자 피식동물들의 개체 수가 폭증했다. 그제서야 사람들은 생태계의 균형을 유지하기 위해 늑대를 재도입했다. 심지어 현대인들에게 “늑대는 순수하고, 감탄스럽고, 고귀한 존재가 되었다.”

동물은 늘 그대로였는데...

못된 동물을 만들어 내는 어리석은 사람들

사람들은 우악스럽다. 동물을 맘대로 다루고, 멋대로 부린다. 욕망과 필요에 따라 동물들을 이리저리 옮기고, 생태계에 재앙을 불러일으키고, 그제서야 없애려고 든다. 그러나 동물들은 인간의 손아귀에서 손쉽게 벗어난다. 한눈에 봐도 위협적인 맹수뿐만 아니라, 얼핏