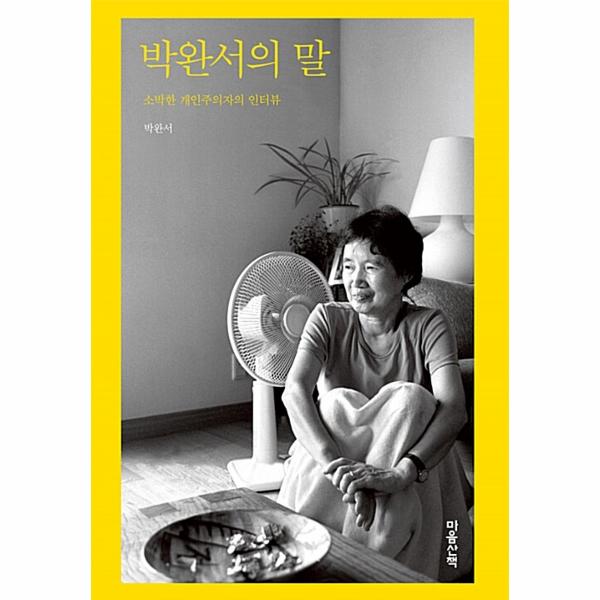

소박한 개인주의자의 생각

억압도 이념도 없는 공정한 세계

“저는 이념이 먼저인 작가는 아닙니다. 억지로 무슨 주의를 붙이자면 난 그냥 자유민주주의자예요. 개인주의자구, 그냥 소박한 민주주의 개념 있잖습니까? 자기가 이 사회에 필요한 무슨 일을 하고 있으면 항상 떳떳할 필요가 있고, 자기 일을 남에게 존중받고 싶고 남에게 대접받고 싶은 것만큼 남에게 대접하는 게 옳고, 남에게 당하기 싫으면 남한테 그러지 않는다든가 하는 아주 기본적인 개념 있잖아요. (… 어떻게 보면 난 좋은 의미의 개인주의자라고 생각해요. 내가 중하니까 남도 중한 거지, 전체를 위해서 나 개인을 희생하고 싶은 생각도 없고, 그런 소박한 민주주의 개념이 남자와 여자 사이라고 차별이 있어서는 안 된다는 정도의 생각밖에 전 없습니다. 사람이 사람을 억압하는 사회가 싫은 거죠. 남자가 여자를 억압하는 사회도 싫고, 여자가 남자를 억압하는 사회도 싫어요.”

-89~90쪽

박완서가 지나온 세월은 상식보다 극단이 앞서고, 삶보다 이념이 앞서고, 개인보다 집단의 체험이 앞섰지만 그런 속에서 그를 지킨 건 오히려 “누구의 편에도 치우치지 않는 공정함”(「들어가며」이었다. 그 가치는 그의 작품과 말 속에서 지금껏 영롱한 모습으로 살아 있다. 그는 누구나 알고 지킬 수 있는 수준의 자유와 민주주의를 말했다. 그리고 그것을 일상에서 실천했다. 그는 스스로를 “개인주의자”라고 일컫지만 이내 “내가 중하니까 남도 중한 거지”라는 말을 덧붙인다. 그러면서 자신에게 관대하고 이기적인 고립에 이르는 개인주의가 아니라, 이타주의며 공생에 가까운 개인주의를 말한다.

『박완서의 말』은 공공의 인물이 되기 전에도 후에도 자유로운 개인이었던 그의 모습을 엿볼 수 있는 책이다. 그가 평생 일관되게 지켜온 공정함이 글쓰기와 일상에서 어떤 모습으로 나타나는지 알려줄 기억과 경험이 담겼다. 그의 문학적 지론은 물론이고 신여성이기를 바란 어머니에게 이끌려 하게 된 서울 생활, 전쟁 때문에 멈춘 대학 생활, 여자와 어머니 사이