어린 시절 쪽지를 넣은 유리병을 바다에 던지곤 했다

“날 구하러 와줘요, 아름다운 이방인이여.”

클레르는 자신의 삶이 “몇 페이지가 비어버린 책과 같다”고 느끼며 비어 있는 챕터를 채우기 위해 모국인 한국으로 날아간다. 그리고 비어 있는 몇 페이지 사이 어디엔가 ‘베이비박스’가 있었다는 사실을 알게 된다. 아기의 체온을 유지하고 안전하게 보호할 수 있도록 만들어진, 그러나 어찌되었든 아기를 버릴 수 있도록 만들어진 박스. 버려진 아이의 피난처이자 작은 우주. 클레르는 그 대단한 박스가 어떻게 생겼는지 좀 보려고, 어떤 인간의 역사가 시작된 장소로는 영 이상하지만 그저 확인해야겠다는 마음으로 베이비박스를 찾아간다.

참전 군인 출신의 미국인 목사가 운영하는 시설에는 분유와 기저귀가 어마어마하게 쌓여 있고, 아기를 넣을 수 있는 베이비박스는 냉장실이나 아파트 쓰레기 투입구, 혹은 감압실처럼 생겼다. 어쩌면 다른 세계로 이동하는 장소 같기도 하다. 클레르는 베이비박스를 운영하는 미국인 목사를 만나 자신이 버려졌던 날에 대해 이야기를 듣는 한편, 목사의 양아들이자 베이비박스 일을 돕고 있는 청년 민기를 만난다. 민기는 자신도 베이비 박스에 버려진 아이였으나 다리에 선천적 장애가 있어 누구에게도 입양되지 못했다는 이야기를 들려준다. 여전히 이틀에 한 번 꼴로 베이비박스에는 아기가 들어온다는 사실도.

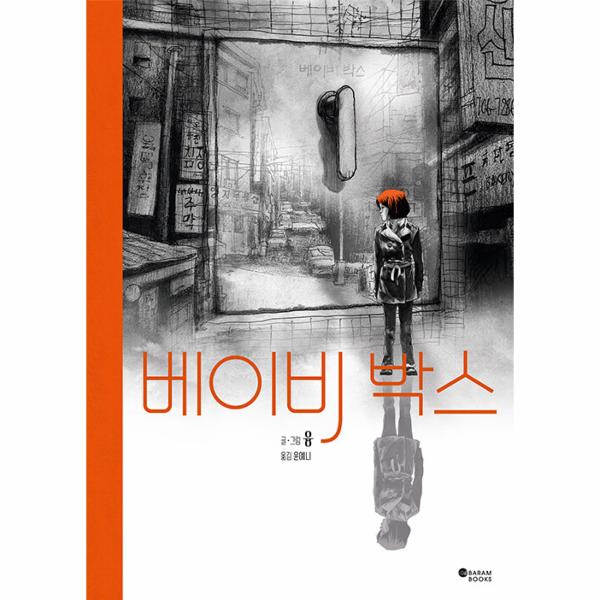

<베이비박스>는 검은색 펜과 연필, 물감의 질감이 두드러지는 흑백화를 바탕으로 하지만 유일하게 붉은 별색을 사용한다. 클레르의 염색한 머리카락, 남동생이 입은 킬트 스커트의 깅엄 체크무늬, 엄마가 좋아하던 개양귀비꽃, 순희 이모가 차려준 한국식 식탁과 아빠의 요리는 모두 빨강으로 존재감을 드러낸다. 빨강은 클레르가 가진 유년의 기억이기도 하고 혼란스러운 정체성이기도 하고 한국인이라는 확인이기도 하다. 뿐만 아니다. 성당에서 기도하던 엄마가 꽉 쥐고 있던 십자가도, 칼로 그어진 상처에서 흘러나오는 피도 붉은 색이다. 출산도, 탄생도, 간절한 기도도 핏빛을 피할