“여기서 뭐 해?”

그 애가 날 예전부터 잘 알고 있는 사람처럼 스스럼없이 물었다.

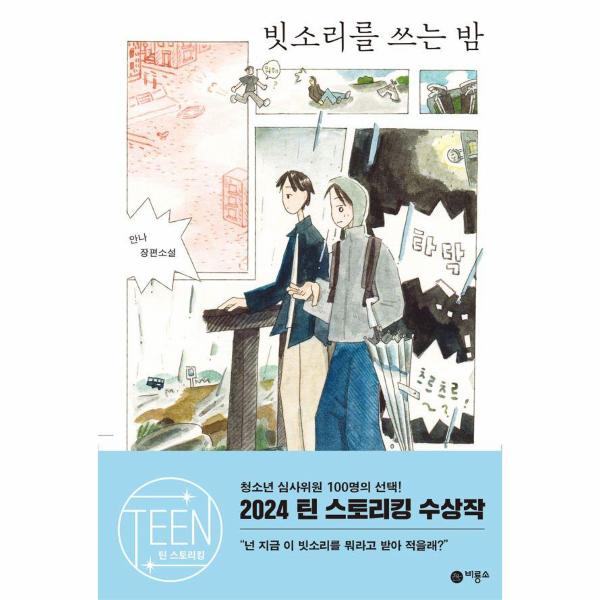

기대 없이 봉사활동을 간 나무고아원에서 영은 윤성을 만나게 된다. 아무도 해치지 못할 것 같은 가느다란 손, 헐렁한 티셔츠 위로 보이는 가늘고 긴 목. 다인이 봤다면 저렇게 비쩍 마른 애가 네 취향이냐고 혀를 찼을 것이다. 그러거나 말거나, 영은 운명의 상대를 만난 것처럼 한순간에 윤성을 좋아하게 된다. 윤성은 영이 처음 만난 “잘 들어 주는 사람”이다. 그리고 깨닫게 되었다. 자신의 이야기를 잘 들어 주는 단 한 사람의 눈동자만 있다면 충분하다고.

“절교 문자 받은 적 있어?”

읽씹 열 번이면, 지옥 가서 백 번 읽어야 해.

영은 자기 자신보다 다인에 대해 더 잘 안다고 생각했다. 어떤 일에든 나보다 분명한 생각을 가진 친구, 매일 밤 10시에 통화하는 사이. 엄마가 너희 연애하냐고 물을 정도였으니 말 다했다. 그랬던 다인인데, 유일한 친구였던 그 애가 그 어떤 징조도 없이 한순간에 절교 문자를 보내왔다. “우리 이제 그만 만나. 잘 지내. 안녕.” 영은 그 후부터 모든 순간 다인이 자신에게 절교 문자를 보낸 이유에 대해서만 생각한다. 그랬던 영의 마음속에 이제 윤성이 들어온 것이다. 자신이 바깥으로 끌고 와 새롭게 친구가 된 예리까지, 영은 이제 다인을 희미하게 할 만큼의 새로운 사랑과 우정을 찾은 것 같다. 그런데 그 모든 게 착각이었을까. 영은 어느새 윤성과 예리의 1일이 시작되었다는 것을 깨닫게 된다.

넌 뭐라고 쓸래? 지금 들리는 빗소리를 받아쓰세요, 그러면.

나무고아원에서 만난 숲해설가 선생님은 아이들에게 너희가 뭘 할 수 있겠느냐고, 그냥 그날의 바람과 햇빛을 한번 느껴 보자고 말한다. 학교도 학원도 집도 아닌 바깥에서 적당한 온도와 습도, 간지럽히는 바람을 느끼니 행복이 밀려오지만 어디선가 담임의 목소리가 들리는 것만 같다. “언제까지 이렇게 놀 수 있을 것 같아? 지금 놀다간 평생 노는 어른이 된다.” 뭐 해? 하고 윤성이 툭툭