일상에서 동서양의 고전작품들까지

탄탄한 애정에서 시작되는 그림들

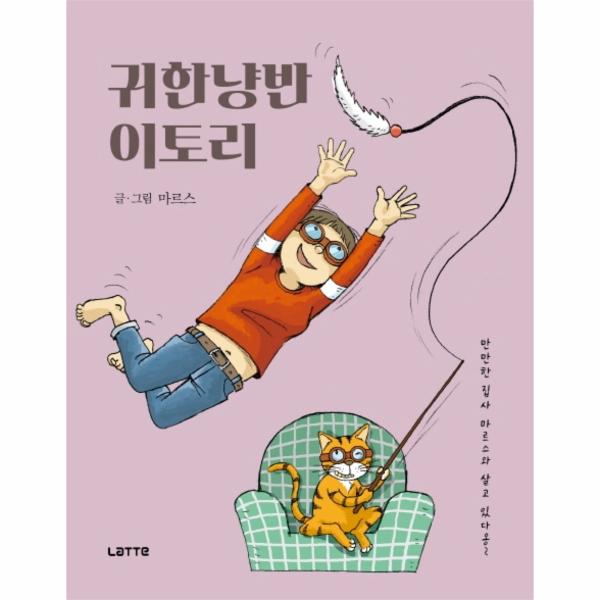

보는 사람마다 놀랄 정도로 커다란 노란 고양이 이토리는, 마르스 작가가 처음 보았을 때에는 겨우 생후 3주밖에 되지 않은 아주 작은 아기고양이였다고 한다. 밤톨처럼 작아 토리라는 이름을 갖게 되었는데 이름 덕인지(? 아주 튼튼한 12살 어른 고양이로 성장했다.

당시에는 어미냥이 토리를 돌볼 수 없는 상황이라 마르스 작가가 두 시간마다 한 번씩 수유해가며 키웠는데, 놀아줄 때까지 계속 할퀴고 물고… 이른바 발광냥이었던 터라 모기장 안으로 도망쳐서 작업을 하기도 했다. 그러면 토리는 힘껏 몸을 날려 공격해왔다고…. 마감으로 바빠서 놀아주지 못할 때는, 꼭 중요 부분을 알기라도 한 듯이 원고와 그림을 찢어놓기도 했다. 작업용 의자나 식탁 의자, 침대까지 앉을 만한 자리란 자리를 모두 빼앗기고 언제나 구석지고 비좁은 공간으로 내몰려 생활하는 것은 너무나 당연해진 일상이고 말이다.

그러다 문득 자신의 처지에 억울함을 느낀 마르스는 냥이의 만행을 세상에 알리겠다는 생각으로 고양이 그림 작업을 시작하게 되었다. 그런데 역시 천상 집사여서 그랬을까. 그의 뿔난 포부와는 달리 책 속에 펼쳐지는 이토리의 모습은 한없이 귀엽고 사랑스럽기만 하다. 생선을 매단 티백을 찻잔에 담가 티타임을 즐기고, 손톱을 붓 삼아 작품활동을 하는 등 토리의 모습을 한 장 두 장 넘기다 보면 이 심드렁하고 제멋대로인 동물을 어쩔 도리가 없이 너무나 애정하는 집사의 마음까지 고스란히 느끼게 되고 만다.

다. 동서양의 명화나 유명 영화 주인공을 패러디한 작품들 속 천연덕스러운 이토리의 모습은, 고양이 고유의 귀여움을 배가하는 걸 넘어서서 흔히 봐왔던 작품들까지 새롭게 느끼게 하는 힘이 있다. 작품이 자연스러우면서도 신선한 것은, 작가 마르스가 고양이의 습성을 기본 바탕으로 하고 거기에 만화적 상상력을 맘껏 더했기 때문에 더욱 그러하다.

한 가지 더, 작품 곁에 짝지어진 ‘짤’들까지 이 책을 보는 맛을 좋게 하고, 토