나를 찾아 떠나는 여행, 비로소 만나는 우뚝 선 나의 자존!

나의 소중함을 깨닫고, 서로를 귀중하게 여기는 마음을 주는 책!

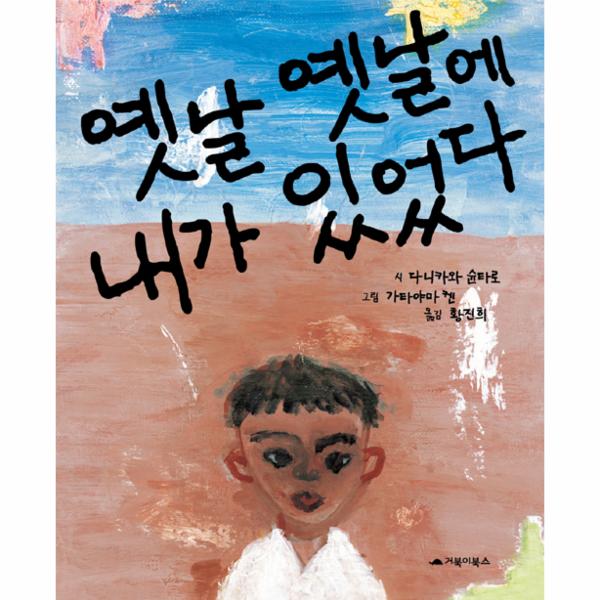

‘옛날 옛날에 내가 있었다.’

그림책의 첫 문장입니다. 텅 빈 파란 하늘과 붉고 드넓은 대지를 배경으로 서 있는 검은 형상이 눈에 박힙니다. 시간과 공간이 일시에 열리고 우두커니 서 있는 인물의 얼굴이 궁금해집니다. 다음 장에서 궁금하던 인물의 얼굴과 몸이 보입니다.

‘발가벗은 몸으로 눈만 데굴데굴 굴리고 있었다.’

그림 속에 우뚝 선 인물은 태초의 모습으로 이것이 ‘나’라고 말합니다. 나를 식별하는 이름도, 옷도, 직함도, 집도 아무것도 없습니다. 땅에 발을 딛고, 하늘을 머리에 이고, 눈을 빛내며 서 있는 존재가 바로 나입니다. 온몸으로 지금 해와 똑같은 해, 지금 바람과 똑같은 바람을 느끼며 살아 있습니다. 하늘에서 쏟아지는 빛, 풀 사이를 가르며 빠르게 지나가는 바람을 표현한 그림은 독자들의 피부 위에 생생하게 느낌을 전달합니다.

이어서 선명한 색감과 묵직한 붓질로 ‘나’의 이야기가 펼쳐집니다.

‘학교는 없었지만 나는 있었다.’

소속된 조직이 없어도, 신분이나 직함이 없어도, 나를 무어라 부를 이름이 없어도 나는 있습니다.

우리는 때로 자신이 속한 무리를 자신으로 착각하기도 합니다. ‘내’가 아니라 ‘무리’가 유명하면 내가 유명한 것으로, ‘내’가 아니라 ‘무리’가 정의로우면 내가 정의로운 것으로 생각하지요. ‘내’가 아니라 ‘무리’가 남루하면 내가 남루한 것으로 여기기도 합니다. 남이 나를 그렇게 판단하기도 하지만, 내가 나 자신을 그렇게 평가하는 경우도 많습니다.

그렇지만 나의 학교가, 나의 직장이, 내가 속한 조직이나 무리가 나는 아닙니다. 나의 본질이 아닙니다. 옛날 옛날에 학교가 없었을 때도 나는 있었으니까요.

《옛날 옛날에 내가 있었다》는 이렇게 나의 존재를 찾아 시공간을 가로지르며 나의 본질에 곧바로 뛰어듭니다.

‘옛날 옛날에 있었던 나’는 장난감이 없어도 책이 없어도 햄버거가