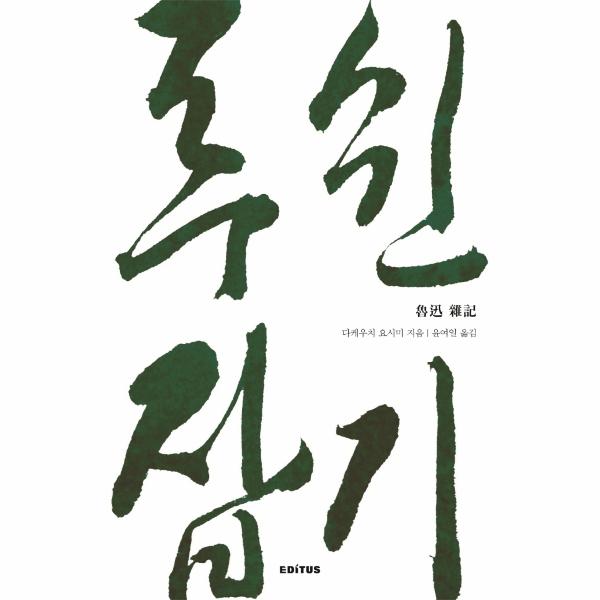

사상가, 평론가, 번역자, 실천가로서

다케우치 요시미가 일생에 걸쳐 사유한 루쉰론

“나는 루쉰에게 홀린 인간의 한 명이다. 생애의 어느 시기에 우연히 손에 든 그날 이후로 푹 빠져 오늘까지 헤어나지 못하고 있다.아마도 일생 동안 루쉰의 그림자는 나를 따라다닐지도 모른다. 루쉰에 마음을 쓰지 않고는 살아갈 수 없다. 그리고 마음을 쓰면 쓸수록 루쉰은 내 안에서 깊이를 더해 간다.

루신과의 만남은 내게 행복한 사건이 아니었다. 만남 자체가 행복하지 않았고 결과도 행복하지 않았다. 만약 그때 불행하지 않았다면 나는 루쉰과 못 만났을지도 모른다. 나의 불행이 루쉰을 발견하도록 나를 이끌었다. 루쉰을 알게 되자 나는 행복해질 수 없었다. 하지만 자신의 불행을 알 수 있었다. 행복해지는 것보다 그게 내게는 위안이었다.” [본문 167-168쪽]

특유의 사상적 밀도를 전개하여 일본 지성사에 뚜렷한 족적을 남긴 다케우치 요시미에게 루쉰은 떼려야 뗄 수 없는 존재였다. 루쉰과의 만남과 관계 맺음이 그에게 무슨 의미였는지 40대 중반에 술회한 앞의 인용문보다 더 잘 요약할 수는 없을 듯하다. 자신이 불행했으므로 루쉰을 만났고, 그를 만남으로 결코 행복해질 수 없었다는 이 말처럼 20세기 초·중반의 격동과 전쟁의 경험에서 건져 올린 묵중한 진실 또한 없을 듯하다. 그것은 한마디로, 어떤 한 사람의 사상에 대한 단순한 수용이나 추종과는 거리가 먼, 존재론적이고 윤리적인 차원까지를 포함하는 ‘사상의 만남’의 한 전형이라고 할 수 있다.

도쿄제국대학 문학부 ‘지나철학·지나문학과’를 졸업한 다케우치 요시미에게 루쉰과의 만남은 처음부터 예정되어 있거나 선택적인 것이 아니었다. 문학으로 따지자면 ‘껄끄러운 아버지’ 같은 인상을 주는 루쉰과는 반대 성향의 중국 작가들에게 더 끌렸다. 그런 그가 루쉰과의 만남을 그렇듯 ‘운명적’으로 받아들이게 된 이유를 몇 가지로 요약하기는 쉽지 않다. 말하자면 그것은 일생에 걸쳐 쓴 루쉰에 관한 다케우치 요시미의 스며들어 있고 또 변