[디자이너의 말]

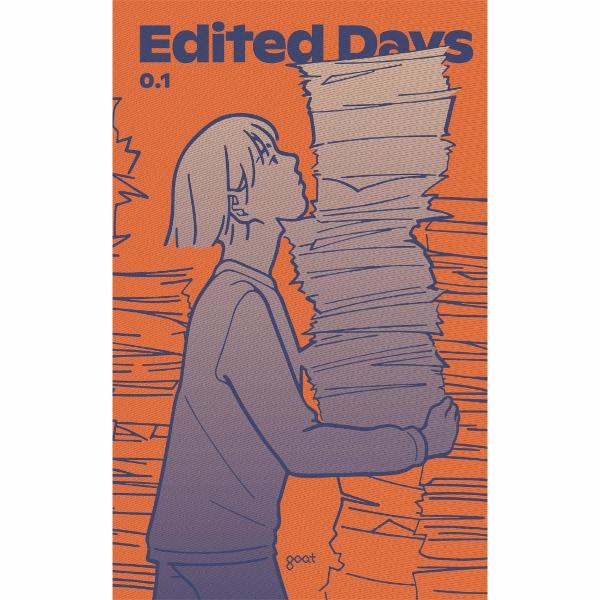

켜켜이 쌓인 종이들을 만지고 다듬어 책으로 깁는 주인공의 분주한 나날은, 실제 종이와 화면 속 아트보드를 오가는 작가님들의 손길, 그리고 책의 표지와 내지를 구성하는 북디자이너의 작업과정과 닮았다고 느껴졌다.

[편집자의 말]

어렸을 때부터 손재주 좋다는 말을 많이 들었다. 중학교 과학시간에 유전을 배울 때인가, 굽은 엄지, 곧은 엄지가 예시로 나왔는데, 난 확실히 굽은 엄지였고 동기 중에 몇 명 더 굽은 엄지 가진 친구들이 있었다. 그 친구들이 모두 그림을 잘 그리고 글쓰기에 소질이 있어서 같은 굽은 엄지라는 사실이 참 기뻤었다. 무엇에나 쉽게 싫증을 내고, 근성이란 걸 어떤 면에서도 보이지 않았던 나는, 20대 어느 날엔가 ‘손재주 많은 사람의 함정’이란 개념을 혼자 만들어내고는 아무 일에나 핑계 삼기에 이르렀다. 어깨너머로 곧잘 배우고, 남의 도움 받거나 남에게 노하우를 전수하느니 본인 손으로 하는 게 속 편한 사람, 자연히 한 우물 파는 이에 비해 이 멀티플레이어의 플레이에는 빈틈이 많다. 다방면에 소질이 있었기에 무엇이든 될 수 있었지만 바로 그 때문에 이렇다 할 무엇도 되지 못한 청년… 얕은 손재주란 한 인간의 성장에는 거름을 씻어내리는 꾸준한 비 같은 게 아니겠는가. 그러다 2016년의 한 여름날, 0.1을 알았다. 0.1이 가진 네 개의 손은 내 시선이 닿는 언제든 분주했고, 경이로울 만큼 섬세하며 꼼꼼했고, 무엇보다 탁월했다. 최근 5년간 ‘손재주의 함정’ 따위 입에 올릴 수 없던 건 이들의 존재 때문이다.