폐기된 일상을 일으키는 힘

전미화 작가는 <오빠와 손잡고>의 시작이 고레에다 히로카즈 감독의 영화 <아무도 모른다>와 이십 몇 년 전, 어느 동네의 철거 현장이었다고 고백합니다. 부모에게 방치된 영화 속 네 남매의 일상이 마치 뉴타운이라는 화려한 미래 뒤에 잊혀진 철거민 가족의 현실과 오버랩되는 듯합니다. 어떤 현실이든 아이와 어른을 구분해 찾아오진 않을 테지요. 작가의 시선이 약자 중에서도 더 약자일 수밖에 없는 아이들에게 고정되는 이유도 이 때문일 겁니다.

포크레인의 굉음과 함께 철거가 시작되고, 일상을 지탱하던 공간이 폐기물 조각이 되어 평지에 나뒹굴 때, 엄마 아빠 없는 집에서 남매가 할 수 있는 일이라곤 더 꼭꼭 숨어 버리는 일뿐입니다. 동생은 오빠 손을 꼭 잡은 채, 오빠는 쿵쾅거리는 심장 박동을 동생이 알아챌까 동생을 더 꼭 끌어안고 시간을 버티겠지요.

“엄마 아빠는 우리가 어디에 있어도 잘 찾아.”

한 번도 얼굴을 정면으로 보이지 않지만, 아빠 등에 업힌 오빠의 옆얼굴에서 엷은 미소가 읽힙니다. 엄마 등에 업혀 쌕쌕 잠든 막내는 어느 때보다 단잠에 든 모양입니다. 남매가 어디에 있든 엄마 아빠는 남매를 반드시 찾으러 올 거라는 믿음, 더 높은 산동네 어딘가로 가더라도 이 네 식구가 함께일 거라는 무언의 전제가 어린 남매가 부여잡은 희망의 표상일 겁니다. 고등어 반찬을 보고 신이 나 춤을 추고, 꽃이며 나무, 구름에게 인사를 건네는 막내의 재잘거림이 한숨 섞인 엄마 아빠의 호흡에 엷은 웃음을 선사하듯 말이지요.

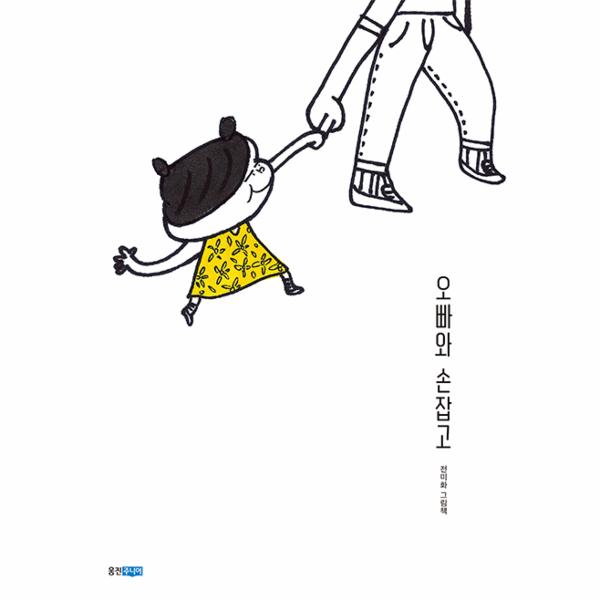

우리, 손잡고 걸어요

<오빠와 손잡고>의 초안이 완성된 것은 10여 년 전입니다. 그간 전미화 작가는 <미영이>, <달려라, 오토바이>, <씩씩해요>, <물싸움> 등의 그림책을 통해 일용직 노동자 가족의 현실, 죽음이나 빈곤으로 인한 부모의 부재에 처한 아이의 일상, ‘모두’를 살게 하는 힘 등에 주목하며 지금 우리의 이야기들을 소신 있게 다뤄왔습니다.

20여 년 전 철거로 어느 동네가 사라지던 그때나, <오빠와 손