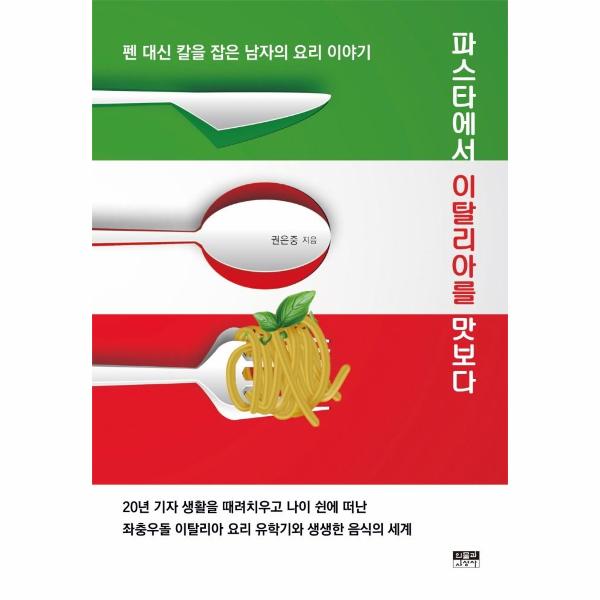

프롤로그 ― 20년을 함께한 펜 대신 칼을 잡다

1장 ― 피에몬테에서 요리를 공부하다

떠나기만 해도 성공이다

수업 첫날 만난 무궁무진한 빵의 세계

안식처이자 또 하나의 교실, 구내식당

【첫 번째 맛】 스파게티가 전부라고 생각하면 오산이지 ● 파스타

‘간단하면서도 복잡한’ 이탈리아 요리법

【두 번째 맛】 작지만 훌륭한 맛의 성과 ● 젤라토

음식처럼 다양한 이탈리아 산천의 색감

2장 ― 레스토랑에서 인턴으로 일하다

‘자작나무’와의 인연이 시작되다

이제부터 나는 노예다

【세 번째 맛】 놀라운 평등성의 상징 ● 커피

알고 보니 나만 힘든 게 아니었어

나이가 많다고 나쁜 건 아니야

물냉면과 파스타 사이에서 향수병에 시달리다

【네 번째 맛】 단순하지만 범상치 않은 식재료 ● 토마토

‘신 포도’ 이탈리아 와인의 재발견

작다고 해서 맛까지 못한 것은 아니다

【다섯 번째 맛】 일단 한번 마셔보시라니까요 ● 와인

3장 ― 시칠리아에서 이탈리아를 맛보다

한식 없이는 못 살아

또 다른 땅, 시칠리아로 떠나다

세계를 사로잡은 맛의 비밀

【여섯 번째 맛】 슬로푸드의 상징 ● 치즈

이탈리아 사람들을 미워할 수 없는 이유

【일곱 번째 맛】 이탈리아 요리의 첫 단추 ● 올리브오일

피자나 파스타가 다는 아닙니다만

【여덟 번째 맛】 이탈리아의 숨은 자존심 ● 살루미

그 유명한 미슐랭 레스토랑은 뭐가 다를까

【아홉 번째 맛】 놓칠 수 없는 이탈리아의 별미 ● 오렌지, 레몬, 피스타치오, 호박꽃

에필로그 이탈리아 요리 유학에서 얻은 것과 잃은 것

요리의 ‘요’자도 모르던 남자가

전쟁터 같은 주방에 뛰어든 사연

이 책의 저자는 20년 동안 기자로 일했다. 게다가 기자 경력의 절반을 이른바 3D 부서로 불리는 사회부에서 보냈다. 그런 그가 오랜 방황 끝에 쉰 살을 맞아 이탈리아로 요리 유학을 떠났다. 여러 출입처를 전전하느라 봉지 커피와 컵라면을 달고 살았던 그가 도대체 어떤 연유로 이탈리아 요리 유학길에 오른 것일까?

나이 쉰에 이탈리아 요리 유학을 떠났다고 하면 어딘가 특별한 구석이 있을 것이라 생각하지만, 사실 저자는 캐리어가 잠기지 않는데도 짐 꾸러미에서 전기밥솥과 전기장판만은 빠트릴 수 없었던 평범한 ‘아재’였다. 다만 바쁘고 팍팍한 기자 생활 중에 ‘어떻게든 한 끼를 해결해볼 요량’으로 만들기 시작한 파스타가 자신을 이탈리아에까지 이끌어주리라고는 생각지 못했을 뿐이다.

자신보다 한참 어린 스승에게 꾸지람과 불호령을 들어가며 하루에 15시간 이상 (그것도 무급으로! 사실상 ‘노예’와 다를 바 없이 중노동을 하면서 밑바닥부터 이탈리아 요리를 배운 저자의 유학은 그야말로 좌충우돌의 연속이다. ‘요리 유학’ 하면 동기들과 친분도 좀 쌓고 주변 도시도 돌아볼 수 있는 ‘요리 유랑’이 아니었을까 하고 기대할 법하지만, 저자는 서툰 이탈리아어로 학교에서 배운 수많은 레시피를 익히느라 이럴 여유를 부릴 새도 없었다.

밤늦게까지 연회가 이어지는 이탈리아에서 하루에 백 명 가까이 손님을 받는 것은 물론, 주방에서 계속 서서 일하랴 다리에서 쥐가 나는 건 일상이었다. 심지어 지금까지 이 ‘슬픈 노동’의 트라우마에서 헤어나지 못하고 있을 정도다. 그런가 하면 이탈리아 음식이 너무 좋아 유학까지 떠났지만 물냉면이 그리워 향수병에 시달리는 등 타지에서 여러 말 못 할 고충을 견뎌야 했다. 유학 가기 전에 ‘돌아오기만 해도 다행’이라고 결심했던 그만의 모토가 딱 들어맞는 상황이었다.

매일 기숙사 뒷산에 오르고 스쿼트로 하체를 단련했음에도 결국 저자는 20~30대에게 밀리는 체력을 감당하지 못하고