모두가 떠나 버린 자리에 남아

서로를 지키는 존재들

그동안 세 할머니는 모두가 도시로 떠난 마을에 덩그러니 남아 쓸쓸한 몸 구석구석 쓸어내리며 살아왔지요. 그런데 이제는 그곳에서 보낼 여생의 의미가 새롭게 생겼습니다. 녀석들 때문에 어질러진 꼴을 보면 화가 나다가도, 뒤돌아서면 엉덩방아 찧을 만큼 껄껄 웃게 됩니다. 그렇게 자식도 이웃도 떠난 자리에 어느새 녀석들의 존재감이 떡하니 자리 잡았습니다. 할머니들은 이 녀석들을 지켜 주고 싶습니다.

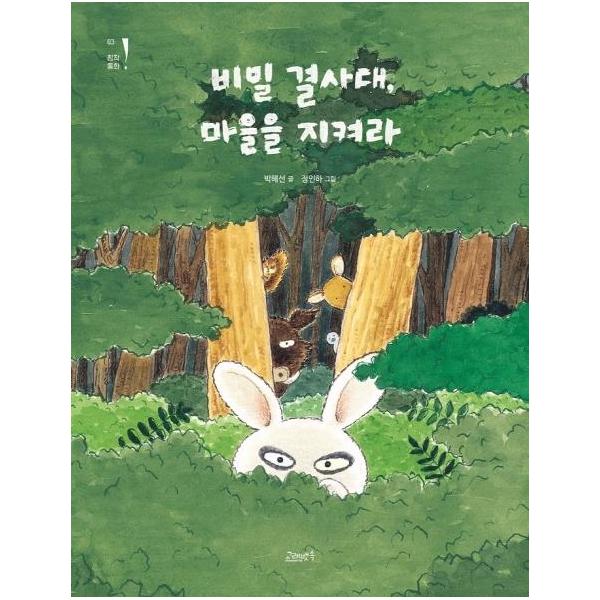

한편 우리는 또 알고 있지요. 이 모든 건 비밀 결사대가 할머니들을 지키려는 작전에서 비롯되었다는 걸요. 그리고 그보다도 앞서, 텅 빈 마을 땅을 묵묵히 지키는 할머니들이 있었습니다. 아, 무언가를 지키는 마음이 돌고 돌아 서로를 지켜 주고 있습니다. 이 애틋한 동그라미를 느끼노라면, 우리도 함께 누군가의 ‘비밀 결사대’가 되고 싶다는 마음이 몽글몽글 피어납니다. 적막했던 땅에 춤추는 웃음꽃 피워 올리는 이야기가 긴긴 겨울 꽁꽁 얼어 있던 우리들의 가슴에 똑똑, 문을 두드립니다.

주름진 따뜻한 손길

코끝에 물씬, 어머니 냄새

점박이 토끼에게 먹을 것을 내어 주고 가만가만 쓰다듬는 할머니의 손길이 왜 이리도 시큰할까요.

“그래, 밥은 잘 먹고 다니니? 난 괜찮다, 그럼 아픈 데도 없고.”

아, 어쩌면 바로 이 거짓말 때문일까요. 여기저기 안 아픈 데 없이 매일매일 부지런히 일만 하는 할머니들이 자식 걱정 안 시키려고 하는 이 새하얀 거짓말, 이 거짓말 너머엔 등이 굽고 찬바람에 시린 뒷모습이 있습니다. 그 뒷모습의 냄새가, 시골 밥 냄새 풀풀 나리는 온기가 훅, 그리운 바람으로 불어옵니다. 괜히 잊고 지내던, 괜히 자꾸 밀어 두던 그 이름을 살포시, 소리 내 불러 봅니다.

이제 알 것 같습니다. 파릇파릇 봄 새싹 돋고, 푸른 여름 장마처럼 젖다 발간 가을 맺고, 흰 겨울 눈 나리듯 그렇게 계절 따라 나이 드신 진수네, 경애네, 숙자네 할머니는 우리들의 어머니입니다. 제 이름보다 자