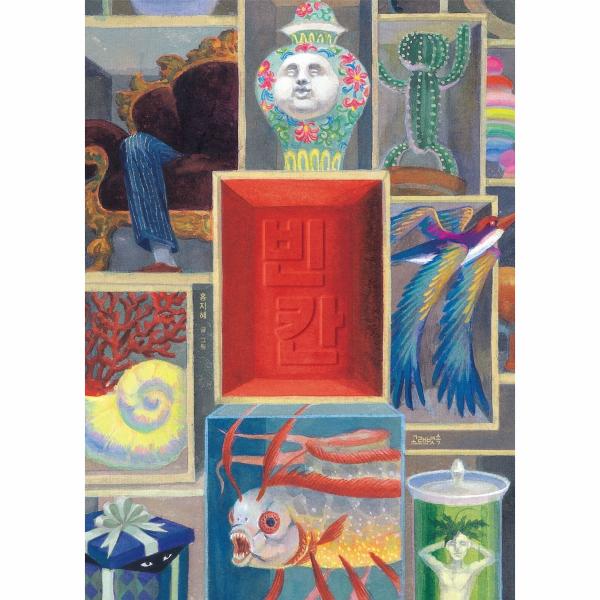

채우고 싶은 마음, 공허함의 시작

첫 장면에 나오는 수집가의 보물들로 가득한 박물관은 옛날엔 그리스 신전이었던 것 같다. 긴 시간이 흘러서인지 주인공이 그렇게 만든 것인지, 예전의 모습들은 점차 사라져 가고 있다. 신들의 석상은 부서져 내쳐지고 그 빈자리엔 주인공의 모습이 차지하고 있다. 그리고 마음을 정화하는 장소로 쓰였을 신전이 이제는 수집가의 보물로 가득하다. 마치 고대의 정신문명을 대변하던 공간이 현대의 물질문명들로 가득 채워진 듯하다. 보물들로 가득한 그곳엔 특별한 절차가 필요하다. 오로지 보물들의 안위와 안전을 위한 규칙과 규율들 말이다. 주인공의 박물관은 어쩌면 지금 우리가 살아가는 사회를 말하는지도 모른다. 우리의 정신이 담겨야 할 곳마저 온갖 물질들로 차 있고 그것들을 보호하기 위한 온갖 규칙들로 가득한 세상 말이다. 그리고 그 세상에 무언가를 채우기 위해 끊임없이 노력하는 주인공의 모습은 바로 우리 자신일지도 모른다. 물질주의가 만연한 이 세상이 만들어 낸 공허의 모습이다.

마음의 빈칸,

그곳을 채울 단 하나의 방법

주인공이 갖고 싶어 하는 보물을 가진 사람은 주인공에게 쉬운 협상 대상이 아니다. 그는 주인공이 아무도 보지 못하게 간직해 온 보물들을 보여 달라고 요구하는가 하면, 아무리 돈을 준다고 해도 보물을 팔 기미를 보이지 않는다. 한껏 조바심이 난 주인공은 결국 돈도 주고 회사와 집, 그리고 가족도 모두 넘긴다. 처음엔 꿈쩍하지 않을 것 같던 그 사람이 그제야 보물을 넘긴다고 하자 주인공은 기뻐한다. 가장 애지중지하던 박물관의 보물들이라도 내줘야 할까 봐 조바심 내던 주인공에겐 이 정도면 괜찮은 협상이 아닌가? 하지만, 주인공이 그 사람에게 넘긴 회사나 집, 가족이야말로 자신의 삶을 이루고 있던 것들이었다. 그것들을 다른 사람에게 판다는 건 자신의 영혼을 넘겨주는 것과 마찬가지였다. 결국 마지막 빈칸을 채운 건 주인공 자신이었다. 그렇게 이 이야기는 채워도 채워지지 않는 갈증을 풀어줄 수 있는 건 오직 자기 자신