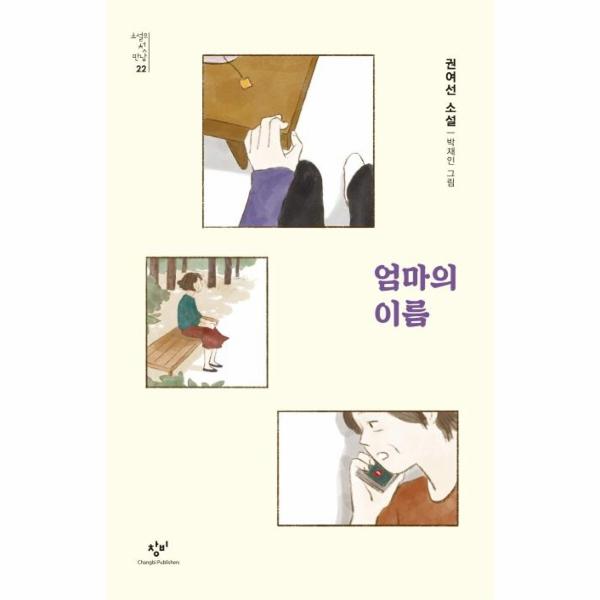

사랑하기에 가까워질 수 없었던 엄마와 딸

소설의 첫 장면은 딸 채운에게 걸려 온 한 통의 전화로 시작한다. 7년 전 남편과 이혼하고, 비정규직으로 생계를 꾸리며 혼자 살고 있는 반희는 딸 채운을 아끼기에 딸이 자신을 닮지 않고, 다르게 살기를 바란다. 딸과도 거리를 두는 엄마 반희에게 내심 서운했던 채운은 코로나19로 일거리가 뜸해진 틈을 타 한적한 곳으로 조심히 여행을 다녀오자고 제안한다. 단둘이 떠나는 첫 여행 동안 두 사람은 서로를 ‘엄마’와 ‘딸’이 아닌 각자의 이름으로 부르기로 약속하는데……. 사랑하기에 서로를 더 힘들게 했던 지난날을 뒤로하고, 두 사람은 새로운 관계로 나아갈 수 있을까?

반희는 채운이 자신을 닮는 게 싫었다. 둘 사이에 눈에 보이지 않는 닮음의 실이 이어져 있다면 그게 몇천 몇만 가닥이든 끊어 내고 싶었다. 그래서 결국 둘 사이가 끊어진다 해도 반희는 채운이 자신과 다르게 살기를 바랐다. 그래서 너는 ‘너’, 나는 ‘나’여야 했다. (20-21면

아픔을 딛고 서로에게 한 걸음 다가서는 특별한 여정

여행의 출발에 앞서 채운은 반희에게 몇 가지 약속을 하자고 말한다. ‘첫째, 여행 내내 폰 꺼 놓기. 둘째, 서로 친구처럼 누구 씨 누구 씨 하고 이름 부르기. 셋째, 맛있는 거 많이 해 먹기.’ 사이좋은 모녀의 추억 쌓기처럼 보이는 평범한 약속들이 이 두 사람 사이에서는 조금 다른 의미를 띤다. 휴대 전화를 꺼 둔 채 보내는 이틀은 세상과 단절되어 서로에게 집중하겠다는 다짐으로 읽힌다. ‘엄마’나 ‘딸’이라는 호칭 대신 이름으로 부르면서 두 사람은 각자에게 부여된 역할에서 벗어나 존재 그 자체로 마주할 수 있게 된다. 맛있는 것을 마음껏 먹자는 일상적인 바람조차 평생 다른 가족을 배려하고, 양보하며 살아온 반희와 채운에게는 쉽지 않은 도전이다. 긴 시간 고립되어 지내 온 두 사람은 이 여정을 동행하며 비로소 서로에게 한 걸음 다가선다. 이 짧은 하룻밤이 각별한 이유가 여기에 있다.

반희는 고개를 돌려 마지막으로 이