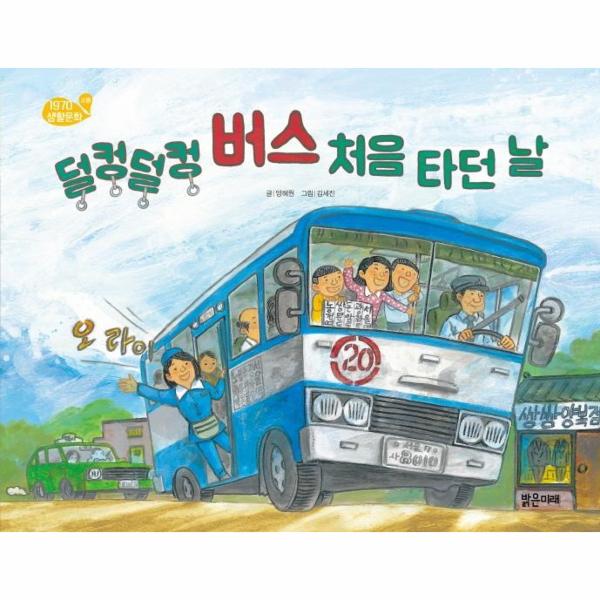

버스 처음 타 보는 세 아이의 하루

지금은 집집마다 자가용이 있고, KTX를 타면 부산까지 몇 시간 만에 뚝딱 다녀올 수 있는 시대다. 버스도 마을버스, 일반버스, 광역버스 등 이용자의 편의를 위해 세분화되고 다양해졌다. 지하철은 9호선까지 생겨서 서울뿐만 아니라 경기도와 강원도, 충청도까지 연결되었고, 과학기술의 발달로 공상만화 속에서나 보던 전기자동차들이 도로를 달린다. 이것 말고도 택시, 오토바이, 스쿠터 등 탈것이 넘친다.

불과 몇 십 년 전인 1970년대만 해도 상상도 할 수 없는 풍경이다. 당시 도로 여건과 대중교통은 매우 열악해서 대중교통하면 곧 버스였다. 그렇다고 지금처럼 버스 노선이 다양하고 많았거나 배차 간격이 촘촘한 것도 아니었다. 그러다 보니 출퇴근 시간이면 버스 안은 콩나물시루처럼 사람들로 미어터졌다. 다른 마땅한 교통수단이 없으니 어쩔 수 없었다. 하지만 버스 탈 일이 없는 아이들에게는 그런 버스라도 한번 타 보는 게 소원이었다.

“너네, 버스 타 봤어?”

“그러는 넌 타 봤냐?”

“쟤 누나가 버스 안내양이야!”

“진짜? 그럼 버스도 공짜로 타겠네!”

이 책 『버스 처음 타던 날』의 봉구, 또숙이, 용철이도 그랬다. 봉구 누나가 버스 안내양이라 공짜로 버스를 탈 수 있다는 말에 셋은 들떠서 버스를 타러 간다. 그러나 아무리 기다려도 봉구 누나가 탄 버스가 오지 않자 셋은 봉구 누나네 회사 버스 아무 거나 몰래 탄다.

버스 안은 생각만큼 좋진 않다. 어른들 틈에 끼어 숨이 막히고, 버스가 굽은 길을 돌 때에는 휘청휘청 비틀비틀 넘어지지 않으려고 버티느라 힘도 든다. 그렇지만 셋은 처음 타 보는 버스가 마냥 신기하기만 하다. 할머니에게 자리를 양보하는 ‘착한’ 아줌마도 있고, 차비를 안 내려고 버스 안내양과 싸움을 하는 아저씨도 있다. 그렇게 덜덜덜 흔들흔들. 밖은 어느새 어둑어둑해졌다. 셋은 집에 가야 하지만 어떻게 해야 할지 몰라 당황하여 울음을 터뜨리게 된다. 세 아이는 무사히 집으로 돌아갈 수 있을까?