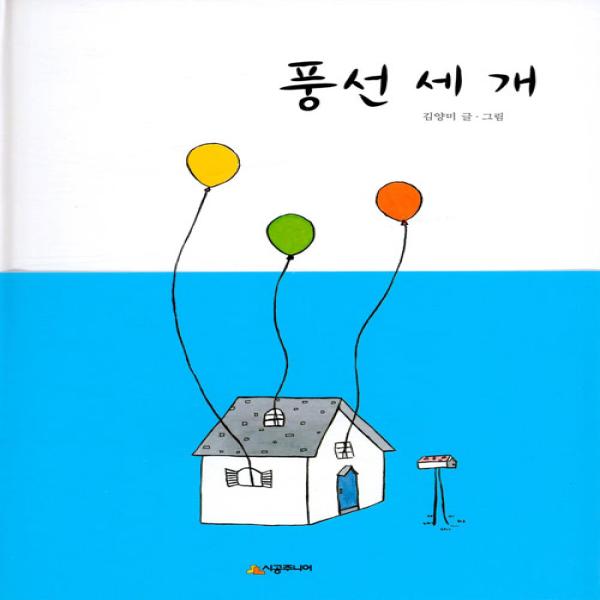

어린이의 눈과 마음에 비친 ‘가족 나누기’

주인공 ‘나’는 가장 좋아하는 것들로 가득한 자기 방에 앉아 있는 것을 좋아한다. 그런데 이 방을 곧 떠나야 한다. 가족들이 ‘두 집으로 나뉘어 살게 되었’기 때문이다. 가족들은 언뜻 아주 단순해 보이는 ‘나누기’를 시작한다. 담담한 듯하지만 ‘나’에게 부모님의 이혼은 당장 ‘열흘 뒤에 내 방을 떠나야 하는’ 것처럼 아주 갑작스러운 일이다. 나는 아빠와, 언니랑 동생은 엄마와 함께 살아야 하는 상황을 두고 ‘몸무게로 나누었다 보다’라고 짐작하는 장면은, 모든 일들이 주인공의 의지와는 상관없이, 뚜렷한 이유도 듣지 못한 채 일어났음을 절묘하게 드러내고 있다. 이처럼 갑작스럽고 일방적인 상황에 놓인 어린이들에게 어떤 이야기를 해 주어야 할까? 이제껏 ‘이혼 가정’을 다룬 대부분의 동화들은 이혼에 대한 설명 없이 어린이들이 입는 상처에 초점을 맞추어 왔다. 이것은 감당하기, 혹은 이해하기 힘든 일로부터 어린이들을 보호하려는 배려이기도 하지만, 오히려 가족 모두의 문제에서 어린이를 제외하는 일이기도 하다. 충분한 설명이 없는 위로가 과연 어린이의 마음을 어루만질 수 있을까?

‘우리 그냥 함께 살면 안 돼요?’라고 묻는 주인공에게 아빠는 이렇게 대답한다.

“아빠와 엄마는 13년 전에 함께 우물을 팠어. 그 우물에서는 맛 좋고 몸에 좋은 물이 샘솟았지. 그런데 시간이 흐르면서 물이 점점 줄어들다가 이젠 더 이상 한 방울의 물도 나오지 않게 되었어.”

또 다른 우물도 있다고 했습니다. 아빠와 엄마는 힘을 모아 언니 우물은 꽃 모양으로, 내 우물은 심장 모양으로, 동생 우물은 물고기 모양으로 팠는데 이 우물들에서는 여전히 시원하고 맛 좋은 물이 퐁퐁 솟아나고 있다고 했습니다.(본문 중에서

아빠의 설명을 얼마나 이해했는지는 알 수 없지만 ‘나’는 앞으로 자신의 우물에서 솟아나는 물을 아빠와 나누어 마시기로 결심한다.

작가는 어린이들이 감당하기 어려운 구체적인 상황이 아닌 비유를 통해, 그러나 솔직하고 현실적으로 설명