잠들지 못하는 양심

세계 속에서 독일인으로 살아간다는 것에 대하여

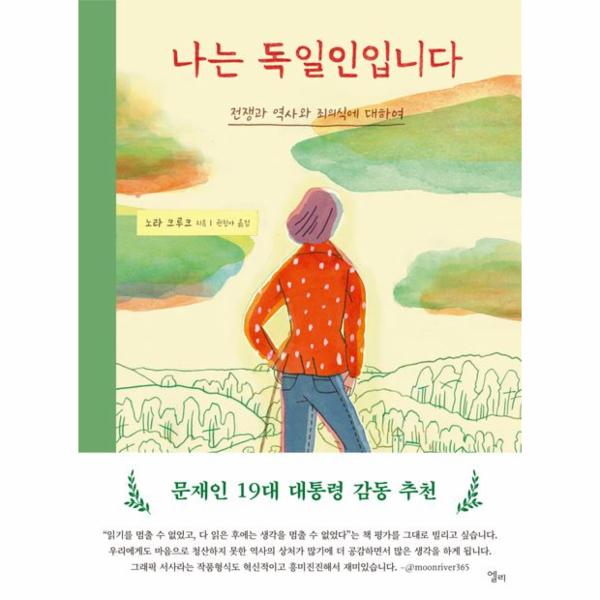

20세기는 아이러니의 세기였다. 역사상 가장 많은 인구 증가세를 보였지만, 동시에 두 번의 세계대전과 유대인에 대한 홀로코스트, 공산당의 숙청으로 가장 많은 인구가 학살당한 시대. 그리고 독일은 이 두 번의 세계대전과 홀로코스트의 당사국이다. 그런 독일인으로 산다는 것, 그걸 추체험한다는 것. 그것은 어쩌면 우리가 한 번도 경험해보지 못한 상상력에 도전하는 일일지도 모른다. 전후 2세대의 독일 태생이면서 현재 브루클린에 살고 있는 노라 크루크의 이 책은 따뜻한 필치의 일러스트들을 통해 그 복잡한 감정의 세계로 안내한다.

‘하이마트Heimat.’ 맨 처음 우리의 존재를 형성하는 장소, 한 세대의 감수성과 정체성이 다음 세대로 옮겨가는 장소를 뜻하는 이 단어는 이 책의 독일어 원제이다. 독일인은 독일에서 한 발짝 떨어지자마자 단박에 자신의 근원이자 뿌리이자 고향인 ‘하이마트’에 대해 혼란스러운 감정과 마주해야 한다. 국적이 독일이라는 대답에 바로 ‘하일 히틀러’라는 무신경한 농담을 던지는 사람들, 혹여나 대화 상대가 홀로코스트의 생존자가 아닐까 싶어 영어 발음에서 독일 억양을 지우려는 일상적인 노력들. 그들은 괴테나 실러를 낳은 아름다운 모국어에 대한 자부심조차 갖지 못한다. 독일인들은 11학년 때 이미 아돌프 히틀러의 연설을 분석해 자신의 입장을 내놓아야 하고, ‘영웅’ ‘승리’ ‘긍지’라는 단어 사용은 삼가고 최상급은 피해야 하며, 오래된 민요들도 배우지 못한다.

이 책의 초반부에 그려진 독일인으로서의 그 복잡한 내면은 우리에게는 충격으로 다가온다. 그 하나하나의 경험을 통해 독일인으로 살아간다는 것이 얼마나 버거운 일인지 깨닫게 된다. 죄의식과 수치심이 마음 한자리를 차지하고 때로는 뿌리를 찾아가는 일에조차 두려움을 느끼는 그들의 정체성에 때로는 연민이 일기도 한다.

그러나 우리는 오직 기억하고 기록하고

반성함으로써만 달라질 수 있다!

20여 년을 외국에서 지내던 노라