제국주의를 증오한 식민지 경찰, 부랑자가 되다

전체주의에 맞서고 민주적 사회주의를 지지하다

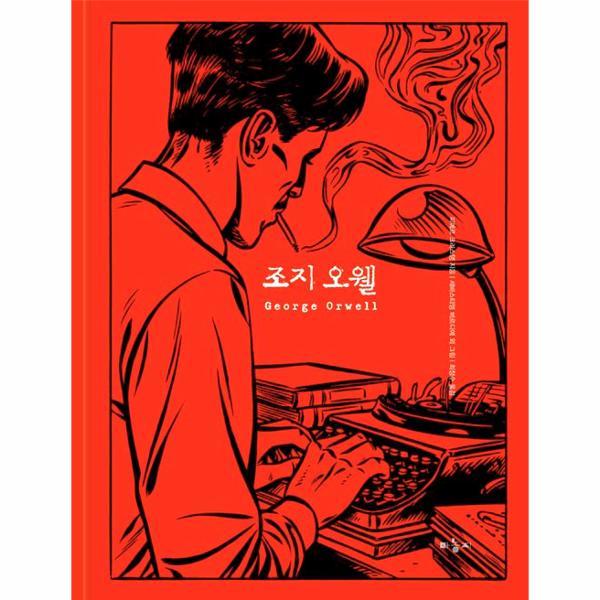

프랑스 국민만화로 불리는 ‘발레리안과 로렐린’ 시리즈의 작가 피에르 크리스탱은 오웰의 모든 저작을 섭렵한 뒤에 그 방대한 이야기를 담대한 스케치와 선명한 세밀화로 엮어 재구성했다. 경외의 마음으로 오웰의 내면에 온전히 밀착하되, 그의 글이 그렇듯 명료한 서술로 냉철한 시선을 잃지 않는다. 시각적이면서 사색적인 이 연대기의 시작은 외로운 소년 에릭 아서 블레어(오웰의 본명의 초상이다. 동물과 SF를 좋아하던 에릭은 속물근성과 차별이 만연한 기숙학교를 거쳐 명문 사립 이튼스쿨을 졸업한 뒤 1922년부터 5년간 버마에서 식민지 경찰로 복무한다.

‘버마 시절’이 남긴 것은 자신에 대한 환멸과 제국주의에 대한 증오였다. “압제자가 되어본 사람으로…인간에 대한 인간의 모든 형태의 지배에서 벗어나야 한다”고 생각했고 “완전히 밑바닥까지 내려가 억압받는 사람들 사이에 있고” 싶었던 에릭은 런던과 파리에서 부랑자, 호텔 접시닦이 같은 생활을 하며 글을 쓴다. 책은 버마에서의 내적 갈등을 ‘백인 나리’로서 코끼리를 쏘아 죽여야 했던 장면으로 압축하며, 부랑자로 살던 당시 발가벗고 천연두 검사를 받는 모습과 애를 써도 이튼 시절의 악센트를 감추지 못하는 모습을 같이 보여준다. ‘조지 오웰’이라는 필명으로 《파리와 런던의 밑바닥 생활》(1933, 《버마 시절》(1934 등을 출간하며 작가로서 이름을 알리기 시작한 그는 탄광지대 노동자들의 비참한 생활을 기록한 르포르타주 《위건 부두로 가는 길》을 탈고한 직후인 1936년 파시즘에 맞서 싸우기 위해 스페인으로 향한다(결혼 후 낡은 시골집에서 장미나무를 심고 닭과 거위를 키우며 글을 쓰던 안온한 일상에서 곧바로 스페인 내전으로 전환되는 것이 이 책의 리듬이다.

스페인에서 오웰은 ‘정치적이며 예술적인’ 글쓰기라는 지향을 선명히 하고 민중과 사회주의의 활력을 경험하는 한편, 좌파의 분열과 공산당의 변질을 목격한다. 이념을 떠나 인간을 억