암 재발 이후 새롭게 마주한 삶

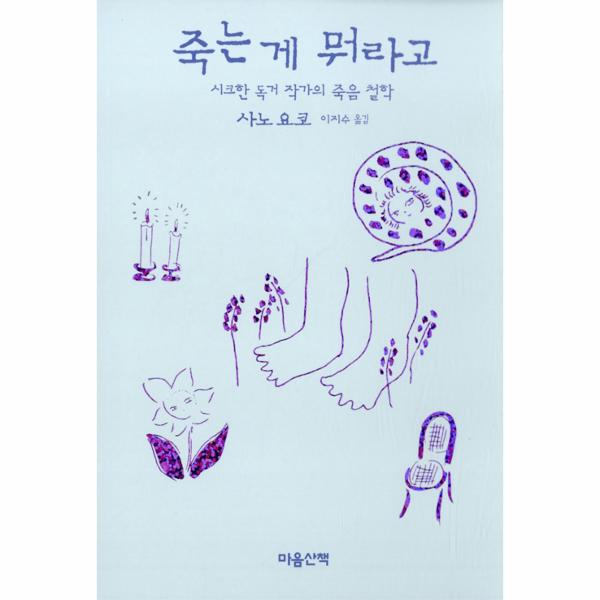

『사는 게 뭐라고』 작가의 외침 “훌륭하게 죽고 싶다”

『100만 번 산 고양이』 『사는 게 뭐라고』의 작가 사노 요코. 삶에 관한 시크함을 보여준 그녀가 암 재발 이후 세상을 뜨기 두 해 전까지의 기록을 남겼다. 『죽는 게 뭐라고』는 사노 요코가 “돈과 목숨을 아끼지 말거라”라는 신념을 지키며 죽음을 당연한 수순이자 삶의 일부로 겸허히 받아들이는 모습을 담고 있다. 이 책을 이루는 산문들과 대담, 작가 세키카와 나쓰오의 회고록에도 이러한 태도가 고스란히 녹아 있다. 사노 요코는 시종일관 “죽는 건 아무렇지도 않다”라고 초연한 목소리로 말한다.

누가 죽든 세계는 곤란해지지 않아요.

그러니 죽는다는 것에 대해 그렇게 요란스럽게 생각할 필요는 없어요.

내가 죽으면 내 세계도 죽겠지만, 우주가 소멸하는 건 아니니까요.

그렇게 소란 피우지 말았으면 해요.

-119쪽

신경과 클리닉 이사장 히라이 다쓰오는 이런 태도가 “작가라는 직업 때문인지 ‘인생이란, 나 자신이란 무엇인가? 죽음이란 무엇인가’ 등에 대해 스스로 잘 정리해둔 덕분”이라고 말한다. 그러나 이렇게 철저했던 사노 요코도 어찌할 수 없는 부분이 있었으니 바로 통증이다.

죽는 건 아무렇지도 않지만 아픈 건 싫다.

아픈 건 무섭다.

멍해진 머리로 침을 흘려도 상관없으니 아픈 것만은 피하고 싶다.

-72쪽

결국 그녀는 비싼 돈을 지불하고 호스피스에 들어가기도 한다. 그곳에서 자신처럼 세상사와 고통을 피해 도망 온 사람, 하루가 다르게 죽음을 향해 미끄러져가는 사람, 그들의 가족을 만난다. 이 책에서 작가는 전작 『사는 게 뭐라고』와 다르게 자기 자신과 지인의 사적 관계를 넘어 생면부지의 타자들과 만나고 그들의 소멸도 가까이에서 지켜보게 된다.

사라져버린 것이다.

나의 작은 우주에서.

언어로는 표현할 수 없었지만,

그 감정은 소중한 물건이 영원히 사라졌다는 사실을

받아들여야만 한다는 걸 깨닫는 쓸쓸함이었다.

대